명왕성, 행성이냐 아니냐

음식에 대한 분류는 다양합니다. 동물에서 구할 수 있는지 식물에서 구할 수 있는지 따라 구분하기도 하고 가공방식에 따라 날로 먹기고하고 조리해서 먹기도 합니다. 여러가지 분류방식으로 음식을 나눠 볼 수 있습니다. 또한, 나라별 음식으로도 분류해볼 수 있습니다. 일본의 초밥, 태국의 똠얌꿍, 인도의 탄두리 치킨, 이태리의 파스타 등은 각 나라의 대표음식이죠.

김치는 한국의 대표 음식인데요. 하지만 중국은 김치가 자신들의 고유한 문화이자 음식이라며 중국의 음식이라고 주장하고 있습니다. 그들의 김치 역사 왜곡은 단순히 우리나라 음식이냐 중국 음식이냐의 전통의 문제를 떠나서 김치가 중국음식이 된다면 경제적 파급효과와 다른 음식와 문화들에게도 많은 영향을 끼칠 수 있습니다. 이렇듯 김치를 빼앗기지 않고 잘 지키는 것이 중요합니다. 무엇을 어떻게 분류하고 어디에 속하는지가 중요한 건 음식 뿐만 아니라 천문학계에서도 마찬가지입니다.

무엇이 행성인가?

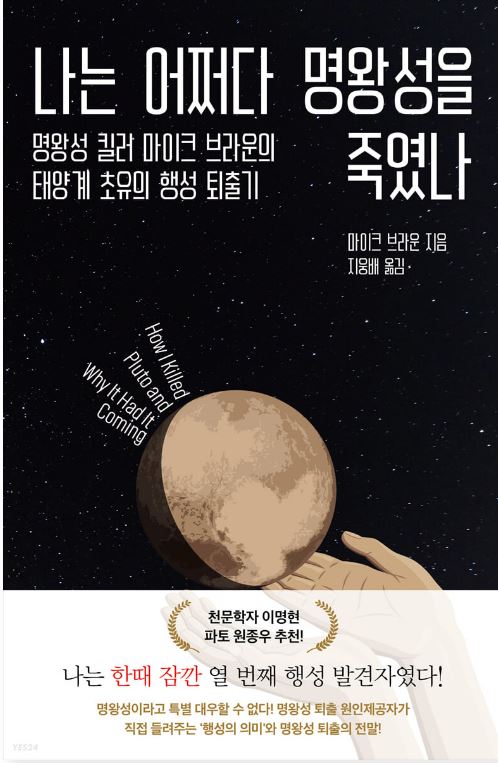

태양계의 행성을 분류하는데 있어서도 큰 논쟁이 있었습니다. 우리가 익히 알고 있던 명왕성은 2006년 국제천문연맹에서 행성의 지위를 박탈당하고 왜소행성으로 분류되었습니다. 기존의 행성이라는 위치에서 한단계 내려온 결정이었죠. 그동안 70년 가까이 행성의 지위를 유지하던 명왕성이 어떻게 지위를 잃었던 것일까요?

저자는 열 번째 행성이 될만한 천체를 찾았었습니다. 명왕성은 아홉번 째 행성이었고 열 번째 행성을 발견한다는 건 과학계에 엄청난 일입니다. 모든 교육과정과 교과서에 그 행성의 이름이 들어갈테고 이제 학생들은 수금지화목토천해명에서 한가지를 추가해야하는 번거로움도 생기는 것이죠. 하지만 열 번째 행성이라고 찾았던 것은 결국 왜소행성으로 더 적합하다는 결론이 나왔고 이와 비슷한 명왕성 마저도 왜소행성으로 강등되게 됩니다. 그래서 저자가 명왕성을 죽인 장본인이 된 것이죠.

누군가에게는 명왕성이 행성에서 빠지는 것이 그리 크게 중요한 일인가 싶을 수도 있지만 행성을 분류한다는 건 생각보다 중요한 일입니다. 대중들에게 가장 익숙한 태양계의 분류 중 하나가 행성이기 때문입니다. 우리가 수도 없이 외웠던 수금지화목토천해명에서 명을 뺀다는 것은 우리가 하나를 덜 외워도 된다는 것 이상의 의미를 가지기 때문입니다. 위에도 언급했듯 모든 교육과정이 바뀌게 되고 수많은 연구논문 자료도 바뀌고 앞으로 나올 자료들에게 반영이 되기 때문이죠.

중대한 발견, 바로 얘기해야할까?

책에서 또 한가지 흥미로웠던 부분은, 이런 중대한 발견을 언제 공표할지에 대해서 저자의 고뇌가 잘 드러나 있다는 점입니다. 저자는 10번째 행성이 될만한 큰 천체를 발견하고 신속하게 그 발견을 대중들에게 공표하지는 않았습니다. 발견하고나서 추가로 관측하고 연구해야될 부분이 많았기 때문인데요. 이런 중대한 발견은 대중들에게 알리고 뉴스에 나갈 기회는 단 한번뿐이기 때문에 성급하게 발표해서 그들에게 부족한 정보나 혼란을 주어서도 안되었고 가능한한 과학적으로 풍성한 이야기를 전달할 수 있는 선에 도달했을 때 발표를 해야한다고 합니다. 이 지점에서 어느 누군가는 개인의 욕구로 인해 중대한 발견을 뒤늦게 알렸다는 걸 비판하기도 했습니다.

중요한 발견이 우리 앞에 있다면 그걸 바로 알려야할까요? 아니면 좀 더 시간을 갖고 들여다 본 뒤에 정확한 정보를 전달해야할까요? 쉽게 답하기 어려운 질문입니다. 어떤 발견이냐에 따라서 다를 수 있다고 저자는 말합니다. 천문학에 있어서 만큼은 행성의 발견은 충분한 시간을 두고 발표해도 괜찮다고 합니다. 행성은 사라지지 않고 항상 태양 주위를 돌고 있기 때문에 연구대상이 사라지거나 일시적인 현상이 아니라는 것이죠. 반면에 신속하게 알려야 할 때도 있는데 초신성 같이 금방 사라지는 천체의 경우에는 많은 과학자가 같이 연구할 수 있게 정보를 공유하는 것이 좋습니다. 회사에서도 일하다보면 같은 고민을 겪곤 하는데요. 좋은 정보를 바로 알아차렸다고 해서 바로바로 알려주기보다는 발견의 경중과 신속성을 따져보고 공유할 시기를 정해야 한다고 생각합니다.

천문학자가 일하는 방식, 행성을 분류하는 법 뿐만 아니라 그 속에서 보여지는 인간적인 고민을 느낄 수 있는 책입니다.

'책' 카테고리의 다른 글

| 마음의 법칙 - 사람의 마음을 사로 잡는 심리학 (1) | 2022.08.30 |

|---|---|

| 어느 날 갑자기 공황이 찾아왔다. (0) | 2022.08.22 |

| 어린이라는 세계. 우리의 생각을 더 넓혀주는 책 (0) | 2022.08.19 |

| 당신이 옳다. 우울증, 불안, 공포가 있더라도 당신이 옳다 (0) | 2022.08.18 |

| 죽음의 수용소에서, 그 곳에서도 빼앗아 갈 수 없는 것 (0) | 2022.08.18 |